Heike Rauer: Auf der Suche nach einer zweiten Erde

Auf der Suche nach einer zweiten Erde

Heike Rauer, Direktorin des Instituts für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof, über ein neues Weltraumteleskop und ihre Arbeit mit jungen Leuten.

Frau Professorin Rauer, in Ihrem Vortrag bei der 200-Jahr-Feier der GDNÄ ging es um die alte Menschheitsfrage, ob Leben auch außerhalb der Erde möglich ist. Seither sind einige Monate vergangen. Sind Sie der Antwort ein wenig näher gerückt?

Ich denke ja. Wir kommen gut voran mit den Arbeiten am Weltraumteleskop PLATO, das Ende 2026 starten soll und erdähnliche Planeten in der Milchstraße aufspüren kann. Von PLATO erhoffen wir uns bahnbrechende Erkenntnisse, die uns helfen, solche Fragen zu beantworten.

Sie gehören zum Leitungsteam von PLATO. Wie können wir uns dieses Projekt vorstellen?

Es handelt sich um ein 2014 ins Leben gerufenes wissenschaftliches Großvorhaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA, an dem mehr als hundert Forschungseinrichtungen und die Raumfahrtindustrie mitwirken. Das Akronym PLATO steht für PLAnetary Transits and Oscillations of stars, auf Deutsch: Planetarische Transite und Schwingungen von Sternen. Diese Mission wird uns helfen abzuschätzen, wie viele erdähnliche Planeten es überhaupt gibt. Die Atmosphären entdeckter Planeten können wir dann mit großen Teleskopen wie dem James-Webb-Space-Teleskop und dessen Nachfolgeprojekten untersuchen. Aus 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde wird PLATO Sternsysteme in der Milchstraße untersuchen. Es zeichnet die kurzen Verdunkelungen auf, die entstehen, wenn Planeten in den Raum zwischen dem Stern, den sie umrunden, und dem Teleskop geraten. Darüber hinaus misst PLATO die seismischen Schwingungen der Sterne selbst. Sobald wir diese Daten gesammelt betrachten, können wir nicht nur auf Masse und Radius der Planeten schließen, sondern auch ihr Alter bestimmen – und zwar wesentlich genauer, als dies bisher möglich ist.

Um wie viele Planeten geht es dabei?

Bekannt sind heute mehr als fünftausend Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten. Das nächste Planetensystem, Proxima Centauri, ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Die am weitesten entfernten bekannten Exoplaneten sind 22.000 Lichtjahre von uns entfernt. Eine Reise zu diesen Planeten würde mit heutiger Technik Tausende bis Millionen Jahre dauern und wäre daher völlig ausgeschlossen. Aber mit Weltraumteleskopen wie PLATO können wir wichtige Informationen über sie gewinnen. Dabei geht es uns vor allem um die exakte Bestimmung der mittleren Dichte von Planeten. Bislang ist das nur bei einigen Hundert Planeten gelungen – und keiner davon ist ähnelt dem Erde-Sonne System.

Was interessiert Sie dabei besonders?

Unser großes Ziel ist es ja, Planeten zu finden, die habitabel sind, die also über Voraussetzungen verfügen, unter denen Leben entstehen könnte. Da wir nicht wirklich wissen, wie Leben entsteht, haben wir sehr viele Faktoren im Blick. Direkt beobachten können wir die gesuchten Biosignaturen, also Anzeichen für Leben, nicht – dafür sind Exoplaneten viel zu weit von uns entfernt. Also suchen wir nach indirekten Spuren. Unser heutiges Leben auf der Erde hängt von einem hohen Gehalt an Sauerstoff in der Atmosphäre und von Wasser ab. Daher suchen wir nach Planeten mit Oberflächen, auf denen es dauerhaft flüssiges Wasser und dementsprechend moderate Temperaturen gibt, sowie eine nicht zu dichte und nicht zu dünne Atmosphäre.

Sind das Hauptkriterien für erdähnliche Planeten?

Ja. Auch ein Zentralstern, der sonnenähnlich ist, gehört zu diesen Kriterien. Allerdings wollen wir nicht ausschließen, dass Leben auch in anderen Konstellationen möglich ist. Mit zunehmender Entfernung von der Erde als einzigem uns bekanntem Beispiel, wird es jedoch immer schwieriger, den Indizienbeweis für die Existenz von Leben zu führen. Deshalb rücken wir zunächst erdähnliche Planeten in den Fokus. Parallel dazu suchen wir aber weiter nach Exoplaneten mit einem großen Spektrum von Eigenschaften, um zu verstehen, welche Typen von Planeten es überhaupt gibt und um im nächsten Schritt deren Bewohnbarkeit zu untersuchen.

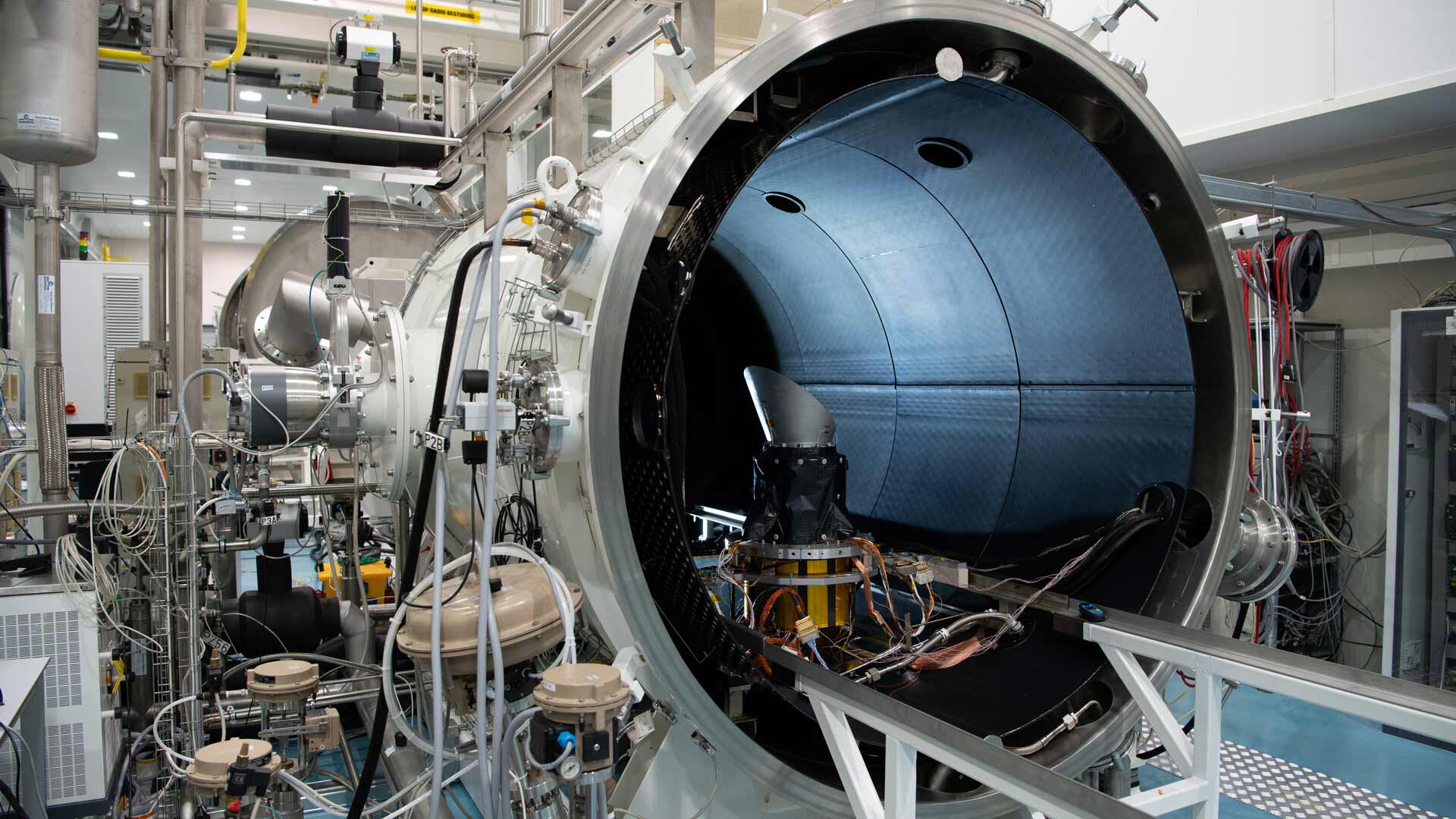

© OHB-System-AG

Das Weltraumteleskop PLATO (hier eine künstlerische Darstellung) soll Ende 2026 vom Weltraumbahnhof Kourou starten.

Haben Sie schon erste Eindrücke?

Unter den bekannten fünftausend extrasolaren Planeten gibt es Planetentypen, die in unserem Sonnensystem nicht vorkommen. Überhaupt ist die Vielfalt der Planeten weitaus größer als wir lange angenommen haben. Dies wirft neue Fragen auf nach ihrer Entstehung und Bewohnbarkeit auf. Leider reichen unsere Instrumente bisher nicht aus, um einen erdähnlichen Planeten um einen Stern wie die Sonne detektieren zu können. Dieser wäre aber ein idealer Kandidat für die Suche nach Leben. Wir können also unser Planetensystem noch nicht direkt mit anderen Systemen vergleichen. Ein erster Schritt das zu ändern, ist die Satellitenmission PLATO. Die Atmosphären der mit PLATO gefundenen Exoplaneten können wir dann mit großen Teleskopen wie dem James-Webb-Space-Teleskop und dessen Nachfolgeprojekten untersuchen.

In PLATO arbeiten mehr als achthundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zusammen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Mehrere Konsortien, von denen jedes einzelne aus vielen Partnern bestehen kann, stehen in engem Austausch miteinander. Die Leitung der Gesamtmission von PLATO obliegt der ESA, die auch die Startrakete, das Bodensegment des Satelliten sowie Beiträge zur Payload stellt. Der Satellitenbus, der das Instrument trägt, wird im Auftrag der ESA von einem internationalen Industriekonsortium gefertigt. Das internationale Payload-Konsortium aus wissenschaftlichen Instituten baut, ebenfalls gemeinsam mit der Raumfahrtindustrie, den größten Teil des Instruments aus 26 Kameras mit dazugehöriger Elektronik, Bordcomputern und Stromversorgungseinheiten. Das Payload-Konsortium stellt das Datenzentrum zur wissenschaftlichen Prozessierung der Daten und organisiert die bodengebundenen Nachfolgebeobachtungen an Teleskopen, die mit Hilfe der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode den Großteil der entdeckten Planeten bestimmen werden. Wichtig für das Gelingen eines solches Großprojektes ist also das gute Ineinandergreifen der verschiedenen Aktivitäten und der beteiligten Konsortien und Organisationen.

Wann rechnen Sie mit ersten Ergebnissen?

PLATO soll Mitte Dezember 2026 starten. Es folgt eine Phase, in der die Funktionalität getestet wird. Gleich im Anschluss beginnt die Beobachtung des ersten Zielfeldes. Wenn alles gut läuft, können wir Ende 2027, Anfang 2028 mit den ersten Datensätzen rechnen. Sie werden es erlauben, kurzperiodische Planeten zu charakterisieren. Um Planeten mit langer Umlaufzeit zu entdecken, ist jedoch mehr Zeit erforderlich.

Werden Sie das Projekt dann noch leiten?

Missionen wie die PLATO-Mission sind sehr langfristige Projekte. PLATO wurde erstmals 2009 vorgeschlagen und geht auf Ideen aus noch früheren Projekten zurück. Bei solchen Projekten muss man generationenübergreifend denken. Ich selbst werde um den Start der Mission herum in Pension gehen und freue mich, das Projekt bis zur ersten Datenaufnahme bringen zu dürfen. Schon jetzt besteht eine Aufgabe von mir gemeinsam mit den Kollegen, die PLATO auf den Weg gebracht haben darin, die nächste Generation von jungen Wissenschaftlern an diese und nachfolgende Missionen heranzuführen.

© ESA

Eine von 26 Kameras der PLATO-Mission.

Wie sind Sie auf dieses Forschungsgebiet gekommen?

Ich habe früher Kometen erforscht, die uns viel über die Entstehung unseres Sonnensystems sagen können. Als dann Mitte der 1990er-Jahre die ersten extrasolaren Planeten entdeckt wurden, schwenkte ich zu dieser Forschungsrichtung um. Jetzt können wir unser Sonnensystem erstmals direkt mit anderen Systemen vergleichen und dabei viel über die Prozesse zu lernen, die unser System beeinflusst haben. Und natürlich finde auch ich es faszinierend, nach Leben jenseits der Erde zu suchen.

Bei der Leipziger Jubiläumstagung der GDNÄ zogen Sie mit Ihrem Vortrag über extrasolare Planeten das Publikum in Ihren Bann. Was bedeuten Ihnen solche Auftritte?

Ich merke bei öffentlichen Vorträgen immer wieder, wie sehr das Publikum sich für unsere Arbeit interessiert. Man will eben wissen, wie Planeten entstehen, wie sich Leben bildet und ob es auch um andere Sterne Planeten mit Leben gibt. Heute können wir erstmals mit wissenschaftlichen Methoden Antworten auf diese Fragen finden – und über diese Arbeit berichte ich der interessierten Öffentlichkeit ausgesprochen gern.

In Leipzig haben Sie das Schülerprogramm der GDNÄ kennengelernt. Ihr Forschungszentrum, das DLR, betreibt Schülerlabore, in denen auch Sie sich engagieren. Um was geht es in der Arbeit mit jungen Leuten?

Ich finde es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, was Forschung wirklich ausmacht, und will sie zum Weiterdenken anregen. Die Astronomie eignet sich dafür meiner Erfahrung nach besonders gut, denn sie beschäftigt sich mit den großen Fragen nach dem Woher und Wohin, was gerade junge Leute sehr anspricht. Oft können wir sie motivieren, auch schwierige Studiengänge in den Natur- und Ingenieurwissenschaften anzugehen und bis zum Abschluss durchzuhalten.

© DLR

Prof. Dr. Heike Rauer leitet das DLR-Institut für Planetenforschung und koordiniert die Exoplaneten-Mission PLATO.

Zur Person

Seit 2017 leitet Professorin Heike Rauer das Berliner Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit mehr als hundert Mitarbeitern. Die Physikerin ist gleichzeitig Professorin an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Geowissenschaften, Fachrichtung Planetare Geophysik. Rauer forscht bereits seit 1997 am DLR-Institut für Planetenforschung und leitete dort über viele Jahre die Abteilung „Extrasolare Planeten und Atmosphären“. Davor, von 1995 bis 1997, war sie Forschungsstipendiatin der Europäischen Weltraumorganisation ESA am Observatoire de Paris-Meudon. 2004 hatte Rauer sich an der Technischen Universität Berlin habilitiert und lehrte dort als Professorin für Planetenphysik am Zentrum für Astronomie und Astrophysik. 1991 wurde sie mit einer Forschungsarbeit zu Plasmaschweifen von Kometen an der Universität in Göttingen promoviert. Heike Rauer erwarb ihr Diplom in Physik 1986 an der Leibniz-Universität in Hannover. Seit 2013 leitet sie das Instrumentenkonsortium für das ESA-Weltraumteleskop PLATO, das von 2026 an in der Milchstraße nach Planeten suchen wird. Zudem ist sie Mitglied des Wissenschaftsteams des „Next Generation Transit Survey“ am Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile sowie Koordinatorin des DFG-Schwerpunktprogramms „Exploring the Diversity of Extrasolar Planets“.

Weitere Informationen: