Thomas Mettenleiter: „Danach konnte mich nichts mehr schrecken“

„Danach konnte mich nichts mehr schrecken“

BSE, Vogelgrippe, Corona: Wie der renommierte Virologe Thomas Mettenleiter zur Bewältigung großer Seuchen beigetragen hat, was ihn 27 Jahre auf der Ostseeinsel Riems hielt und was sein Publikum bei der GDNÄ-Versammlung 2024 erwartet.

Herr Professor Mettenleiter, als langjähriger Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, hatten Sie es mit weltbewegenden Seuchen zu tun, denken wir nur an die BSE-Krise, an Vogelgrippe und Corona-Pandemie. Welche Herausforderung war die größte?

Für mich persönlich ganz eindeutig die BSE-Krise. Danach konnte mich nichts mehr schrecken. Ich war noch relativ neu im Amt, als Ende November 2000 das erste in Deutschland geborene und aufgewachsene Rind positiv getestet wurde. Die Aufregung war riesengroß. Wir wussten damals nur wenig über die auslösenden Prionen, sollten aber möglichst sofort kompetent Auskunft geben. Schon einige Zeit vorher war eine informelle Expertenkommission unter meinem Vorsitz eingesetzt worden. Im April 2000 empfahlen wir der Bundesregierung, sich auf den ersten Fall von einheimischer BSE vorzubereiten. Das ist dann leider nicht geschehen.

Dennoch konnte die BSE-Krise rasch beendet werden. Wie ist das gelungen?

Entscheidend waren das auf EU-Ebene erlassene Verbot zur Verfütterung etwa von Tiermehl, die Herausnahme von Risikomaterial aus der Lebensmittelkette und die umfangreiche Testung der geschlachteten Rinder abhängig vom Alter. Danach gingen die Fallzahlen rasch zurück. In Deutschland infizierten sich nach unserer Kenntnis nur noch zwei Tiere, die im März und Mai 2001 zur Welt gekommen waren. Es war eine äußerst turbulente Zeit, in der mit Andrea Fischer und Karl-Heinz Funke gleich zwei Bundesminister zurücktraten. In diesen Jahren habe ich gelernt, wie wichtig die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik und Medien ist. Zum Glück wurden die von der Wissenschaft vorgeschlagenen Maßnahmen damals schnell umgesetzt und zeigten Erfolg. Insofern ist die BSE-Krise ein gelungenes Beispiel für eine wissenschaftsbasierte Seuchenbekämpfung.

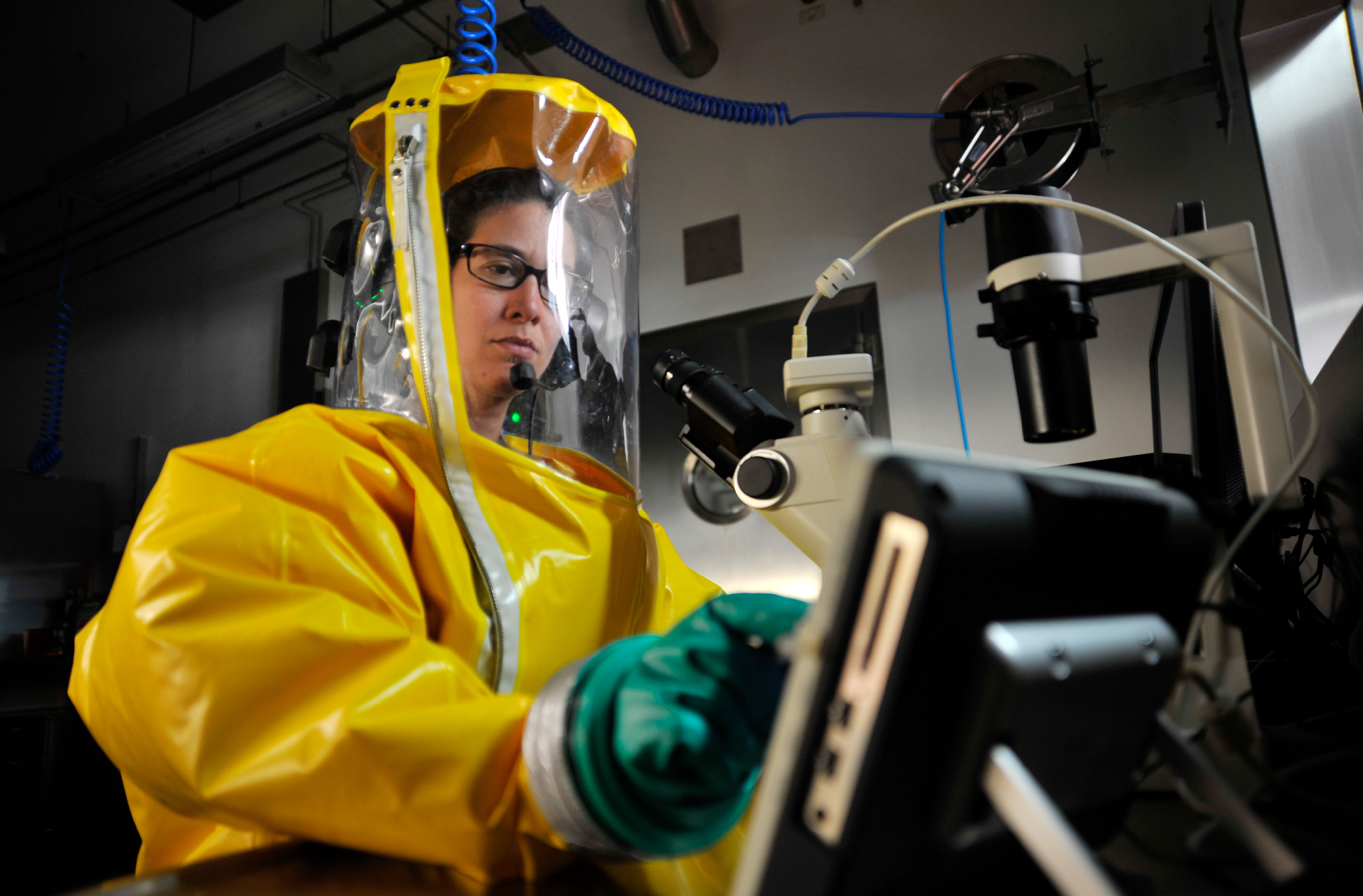

© Friedrich-Loeffler-Institut

Eine Wissenschaftlerin arbeitet im Vollschutzanzug im Labor der höchsten Biosicherheitsstufe 4 Zoonosen. Hier wird zu Erregern wie Ebola- und Nipah-Viren geforscht. Der Anzug ist über ein Ventil an die Luftversorgung angeschlossen, die ständig Luft zuführt. Dadurch wird auch der Anzug aufgeblasen, selbst bei einem kleinen Loch würde über den austretenden Luftstrom nichts nach innen gelangen. Die Wissenschaftlerin kontrolliert Zellkulturen an einem Bildschirm.

Wie gefragt war Ihre Expertise in der Corona-Pandemie?

In den drei COVID-19-Jahren standen andere Institute im Zentrum der Aufmerksamkeit von Politik und Medien. Allerdings wurden uns am FLI gleich zu Beginn der Pandemie essenzielle Fragen gestellt: Sind landwirtschaftliche Nutztiere in Deutschland empfänglich für SARS-CoV-2? Ist damit unsere Nahrungsmittelversorgung gefährdet und stellen Nutztiere ein potenzielles Reservoir dar? Dank unserer modernen Forschungsinfrastruktur auf der Insel Riems mit Hochsicherheits-Isolierställen konnten wir sofort testen, ob zum Beispiel Rinder, Schweine und Hühner empfänglich für den Erreger sind. Zusätzlich haben wir damals die Interaktion des Erregers mit anderen Tieren wie Mäusen, Goldhamstern, Flughunden, Frettchen und Marderhunden untersucht, um mögliche Reservoire oder Modelle für die menschliche Infektion zu finden und zu charakterisieren.

Was haben Sie herausgefunden?

Rinder, Schweine und Hühner waren nicht oder nur ganz geringgradig infizierbar und gaben den Erreger auch nicht weiter. Insofern bestand also weder eine Gefährdung hinsichtlich der Nahrungsversorgung noch mit Blick auf die Entstehung eines neuen Reservoirs. Flughunde, Frettchen und Marderhunde hingegen erwiesen sich als empfänglich für den Erreger, erkrankten aber nicht und waren trotzdem in der Lage, den Erreger effizient weiterzugeben. Das passt zu dem, was wir über Reservoirtiere und Brückenwirte wissen. Hamster und spezielle genetisch veränderte Mäuse erkrankten schwer. Insbesondere Frettchen bildeten die weitgehend leichte, nur die oberen Atemwege betreffende humane Infektion ab, während Goldhamster und diese Mäuse das klinische Bild einer schweren COVID-19 zeigten.

Derzeit wird viel über die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der Corona-Krise diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Wir sollten das Geschehene auf jeden Fall objektiv analysieren, um daraus für die Zukunft zu lernen. Gerade in der heißen Phase mussten viele Entscheidungen schnell und unter unsicheren Bedingungen getroffen werden – das sollte immer mitbedacht werden. Wichtig für die Zukunft ist eine einheitliche Politik für das ganze Land, den föderalen Flickenteppich sollten wir in solchen Situationen vermeiden. Die Corona-Jahre haben aber auch gezeigt, wie immens wichtig Grundlagenforschung und moderne Forschungsinfrastrukturen sind. Ihnen verdanken wir die hochwirksamen mRNA-Impfstoffe, an denen ja schon lange Zeit geforscht worden war, sowie zahlreiche Erkenntnisse, die uns halfen, die Krise zu überstehen. Damit das auch in Zukunft gelingt, sind ausreichende Fördermittel nötig – nicht nur für den Aufbau, sondern auch für den Unterhalt der Forschungseinrichtungen, für Personal und Ausbildung.

Die nächste Pandemie kommt bestimmt, heißt es oft. Aus welcher Ecke drohen neue Gefahren?

Wir sind derzeit in einer interpandemischen Phase, so viel ist klar. Doch von wo aus welche Gefahren drohen, kann niemand genau sagen. Was wir wissen, ist, dass drei Viertel der neu auftretenden Infektionen des Menschen aus dem Tierreich kommen und dass Erreger wie das Coronavirus weiterhin zwischen Tier und Mensch hin- und herspringen. Nie aus den Augen verlieren dürfen wir die Influenzaviren: Sie sind hochvariabel und passen sich schnell an neue Gegebenheiten an. Zum Glück gibt es ein weltumspannendes Beobachtungssystem für Grippeviren unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation WHO. Etwas Ähnliches brauchen wir auch zur Überwachung von Tierpopulationen, um Pandemiegefahren schnell zu entdecken. Helfen könnte hier ein internationales Abkommen zur Pandemic Prevention, Preparedness and Response. Darüber wird derzeit unter Leitung der WHO verhandelt und ich bin immer noch vorsichtig optimistisch, dass die Mitgliedstaaten sich darauf einigen können. Das wäre auch ganz im Sinne des One-Health-Konzepts, das sich immer mehr durchsetzt und das den Menschen als Teil des Tierreichs in einer gemeinsamen Umwelt versteht.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Art der Tierhaltung, um die es auch am Friedrich-Loeffler-Institut geht. Welche Trends sehen Sie in diesem Bereich?

Der Blick ändert sich, das Wohlergehen des Tieres gewinnt an Bedeutung. In der Nutztierhaltung rückt die Qualität gegenüber der Quantität in den Vordergrund. In welchem Umfang und in welchem Zeitraum dies geschieht, ist auch eine Frage der Finanzierung und letztlich eine politische Entscheidung. Das gilt ebenso für ein anderes Thema: die stille Pandemie der Antibiotika-Resistenzen. Begünstigt wird sie durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in allen Bereichen. In Deutschland ist ihr Einsatz zur Wachstumsförderung in der Tierhaltung verboten, aber in vielen Ländern ist diese Praxis noch üblich. Es geht aber nicht nur um Tiere, auch der Einsatz beim Menschen muss zielgerichteter und mit mehr Zurückhaltung erfolgen.

© Friedrich-Loeffler-Institut

Am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) gibt es zwei Tierstalleinheiten der Biosicherheitsstufe 4 Zoonosen, auch hier sind Vollschutzanzüge Vorschrift. In Europa hat derzeit nur das FLI solche Tierställe, weltweit sind es eine Handvoll, etwa in Kanada und Australien

Sie sind in der Wendezeit als West-Professor nach Ostdeutschland gegangen – und dort geblieben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Anfangs ist man mir mit interessierter Distanz, aber auch mit Neugierde und hohen Erwartungen begegnet. Die Distanz hatte damit zu tun, dass ich anders als die Institutsleiter vor mir kein Tierarzt bin, sondern Biologe. Außerdem war ich noch recht jung, als ich 1994 mit meiner Tübinger Arbeitsgruppe auf die Insel Riems kam. Im Zuge der Wende waren die Institute von 850 auf 162 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrumpft. Die Infrastruktur war marode. In meiner vielleicht etwas jugendlichen Unbekümmertheit hat mich das aber nicht abgeschreckt, sondern herausgefordert. Was mir sehr half, waren die zahlreichen motivierten Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen des Instituts, die viel Fachwissen und Erfahrung besaßen. Es war zwar ein längerer Weg, aber heute spielt das Institut wissenschaftlich und infrastrukturell in der Champions League des Fachgebiets mit. Seine Entwicklung zählt sicher zu den ostdeutschen Erfolgsgeschichten, wie sie meine Greifswalder Kollegen Michael Hecker und Bärbel Friedrich in ihrem Buch und im Interview auf dieser Website schildern. Für mich ist das Institut ein Lebenswerk und ich bin glücklich, das Privileg bekommen zu haben, die Tradition des Mitentdeckers der Viren, Friedrich Loeffler, fortführen zu können.

Ihr großes Forschungsthema, die Tierviren, beschäftigt Sie seit Langem. Wie kamen Sie auf das Thema?

Der Auslöser war Hoimar v. Ditfurths Geschichte der Evolution „Am Anfang war der Wasserstoff“. Meine Eltern schenkten mir das Buch 1972 und ich habe es mit großer Begeisterung gelesen. Besonders fasziniert war ich von einer Abbildung, die Bakteriophagen darstellt, also Viren, die Bakterien befallen. Das war der Keim für meine Karriere – und begeisterter Virologe bin ich immer noch.

Das klingt nicht nach Ruhestand, in dem Sie sich offiziell seit fast einem Jahr befinden.

Stimmt, ich bin immer noch gut beschäftigt, auch wenn ich nicht mehr bis zu 14 Stunden im Institut verbringe. Aber alles in allem habe ich doch wieder fast einen Vollzeitjob und manchmal wundere ich mich, wie das früher sozusagen nebenbei ging. Eine neue Erfahrung für mich sind Vorträge vor Schülern über Virologie und One Health, zum Beispiel letztes Jahr in Göttingen und in den nächsten Wochen in Greifswald und im oberschwäbischen Sigmaringen, meiner alten Heimat. In der Hamburger Wissenschaftsakademie leite ich eine Arbeitsgruppe zum Thema One Health und in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina stehe ich der Sektion Veterinärmedizin vor. Als Wissenschaftsberater unterstütze ich mehrere UN-Organisationen und die Weltorganisation für Tiergesundheit im One Health High-Level Expert Panel. Dazu kommen weiterhin die Hochschullehre und Fachvorträge zu meinen Kernthemen.

Bei der GDNÄ-Versammlung 2024 in Potsdam werden Sie einen Vortrag über Klimawandel und Infektionskrankheiten halten. Verraten Sie uns ein paar Details?

Ich werde das One-Health-Konzept näher vorstellen, auch mit seiner Geschichte, denn brandneu ist es keineswegs. Es wird zudem um Krankheitserreger, insbesondere Viren, gehen, die sich durch den Klimawandel weiter ausbreiten. Auch von sogenannten Vektoren, das sind Infektionsüberträger wie zum Beispiel Stechmücken und Zecken, die von klimatischen Änderungen beeinflusst werden, wird die Rede sein. Die ganze Entwicklung hat eine unheimliche Dynamik und die versuche ich vor Augen zu führen.

© Friedrich-Loeffler-Institut

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Thomas Mettenleiter war bis 2023 Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit.

Zur Person

Thomas Christoph Mettenleiter ist Virologe und Molekularbiologe. Von 1977 bis 1982 studierte er Biologie in Tübingen und promovierte über Herpesviren in Schweinen. Nach einem Forschungsaufenthalt in Nashville, USA, habilitierte er sich an der Universität Tübingen für das Fachgebiet Virologie. Nach der Wende ging er an das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI) auf der Insel Riems. Dort leitete er von 1994 bis 2019 das Institut für Molekulare Virologie und Zellbiologie. 1996 übernahm er die Leitung des gesamten FLI. 1997 wurde er zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Greifswald ernannt, 2019 zum Honorarprofessor an der Universität Rostock. Nach 27 Jahren im Präsidentenamt trat er im Juni 2023 in den Ruhestand.

Mettenleiters Forschungsgebiet sind Virusinfektionen von Nutztieren. Seine Arbeiten trugen wesentlich zur ersten Entwicklung von gentechnisch veränderten Lebendimpfstoffen und zur wirksamen Bekämpfung und Ausrottung einer hochansteckenden, virusbedingten Seuche, der Aujeszkyschen Krankheit bei Schweinen bei.

Für seine Leistungen wurde Thomas C. Mettenleiter vielfach geehrt. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der Polnischen Akademie der Wissenschaften und der Königlich Belgischen Akademie für Medizin. Für sein Wirken im Bereich der Tierseuchenforschung wurde er unter anderem im Mai 2023 mit der Goldmedaille der Weltorganisation für Tiergesundheit WOAH und im Januar 2024 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

© Friedrich-Loeffler-Institut

Zum FLI

Das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Neben dem Hauptsitz auf der Insel Riems im Greifswalder Bodden gibt es vier weitere Standorte in Braunschweig, Celle, Jena und Mariensee/Mecklenhorst. Insgesamt zwölf Fachinstitute mit rund 800 Beschäftigten widmen sich sowohl grundlagen- als auch praxisorientierten Themen.

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztiere und der Schutz des Menschen vor Zoonosen, also zwischen Tier und Mensch übertragbaren Infektionen. Zu diesem Zweck entwickelt das FLI Methoden zur besseren und schnelleren Diagnose sowie Grundlagen für moderne Präventions- und Bekämpfungsstrategien. Zur Verbesserung des Wohlbefindens landwirtschaftlicher Nutztiere und im Interesse qualitativ hochwertiger Lebensmittel tierischer Herkunft werden am FLI tierschutzgerechte Haltungssysteme konzipiert und erprobt. Wichtige Ziele sind der Erhalt der genetischen Vielfalt bei Nutztieren und die effiziente Verwendung von Futtermitteln.

Weitere Informationen